Servizi di diagnostica dei beni culturali

ATTIVITÀ DI RICERCA DIAGNOSTICA

Beni culturali ed edifici civili

La diagnostica nel campo dei beni culturali si occupa di individuare i materiali originali e i prodotti di degrado di un manufatto. Si avvale di tecniche e strumenti scientifici per individuare le caratteristiche morfologiche del bene e le molteplici cause delle diverse forme di degrado.

LA TECNICA D'INDAGINE

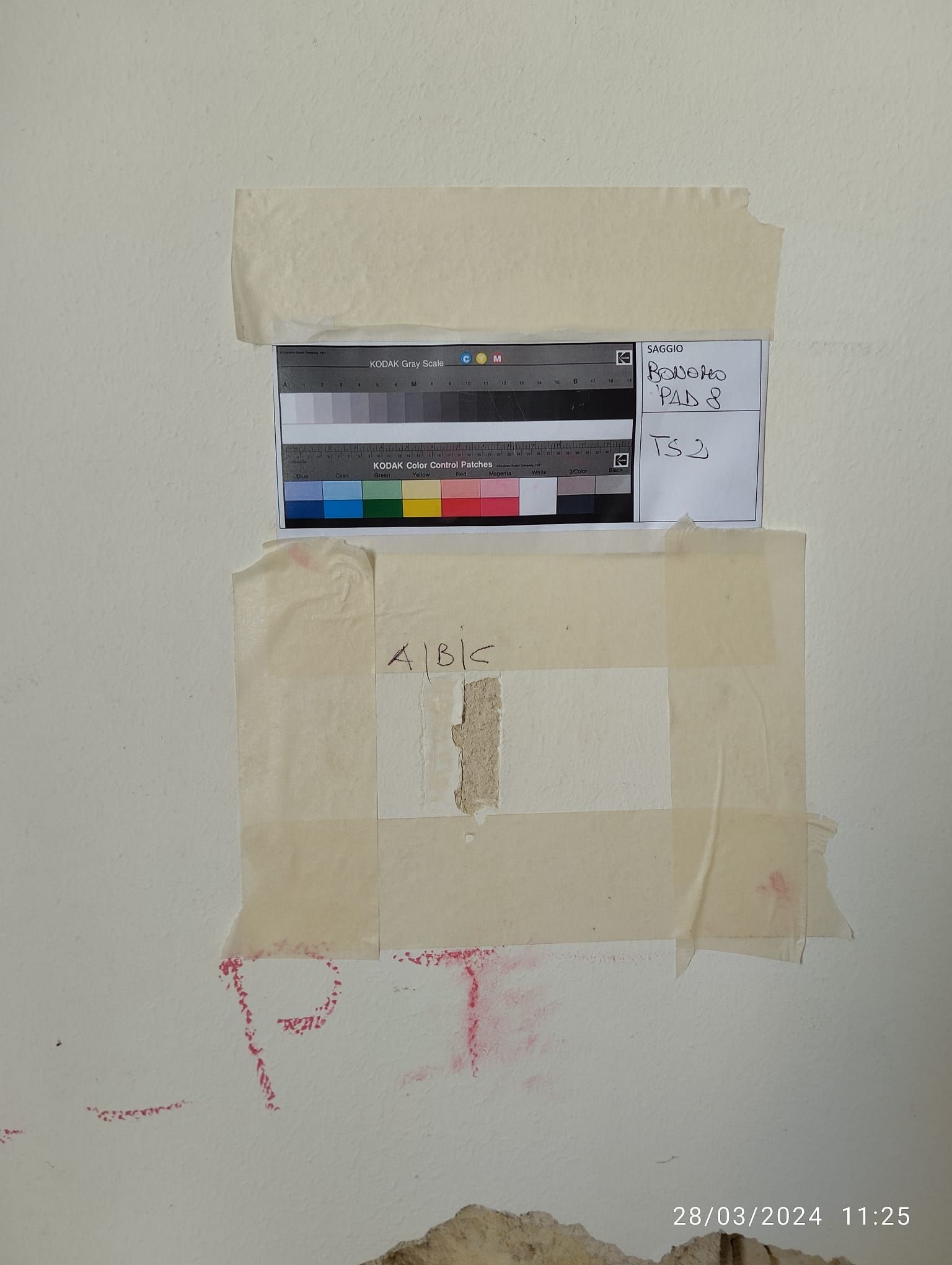

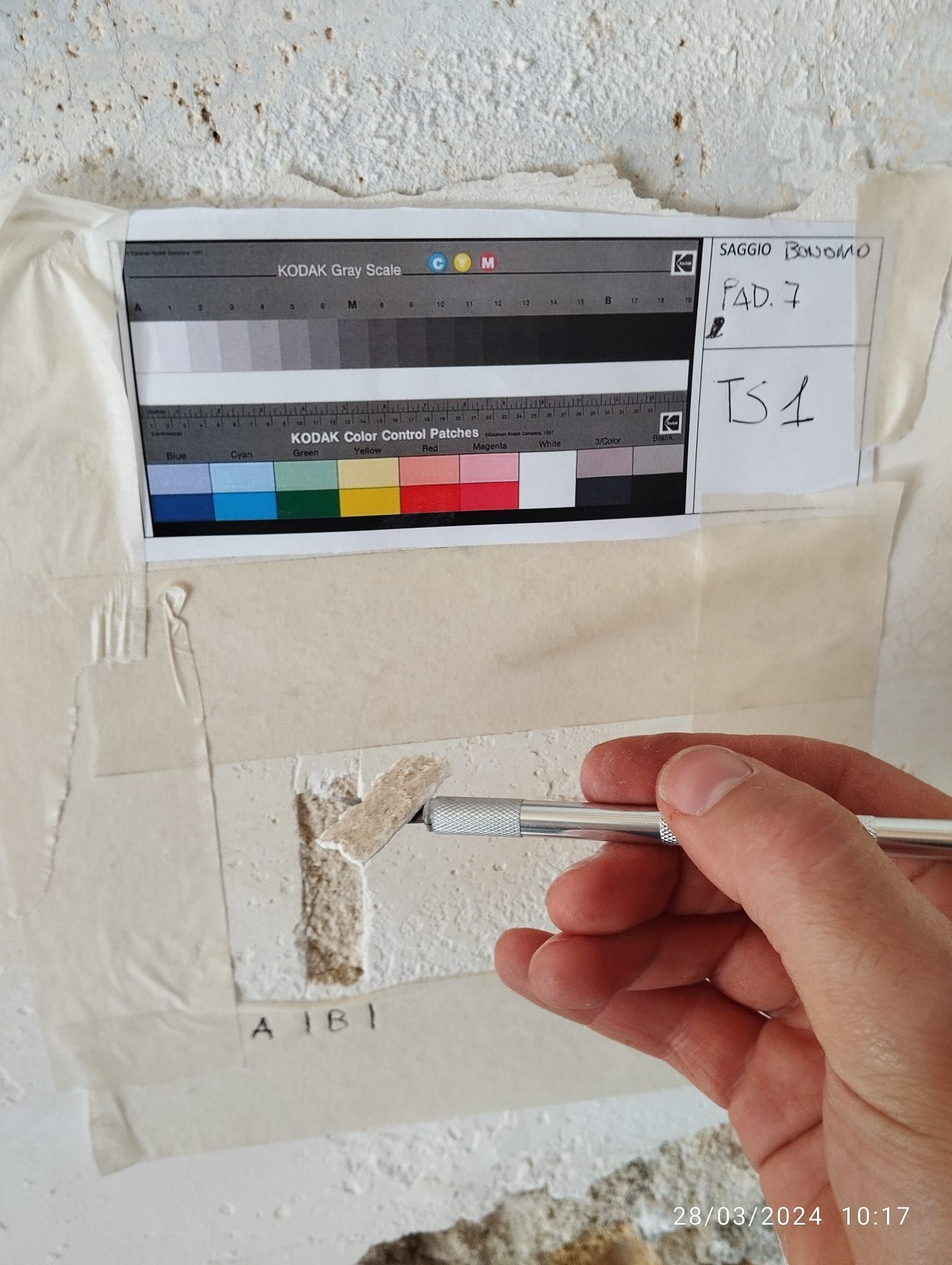

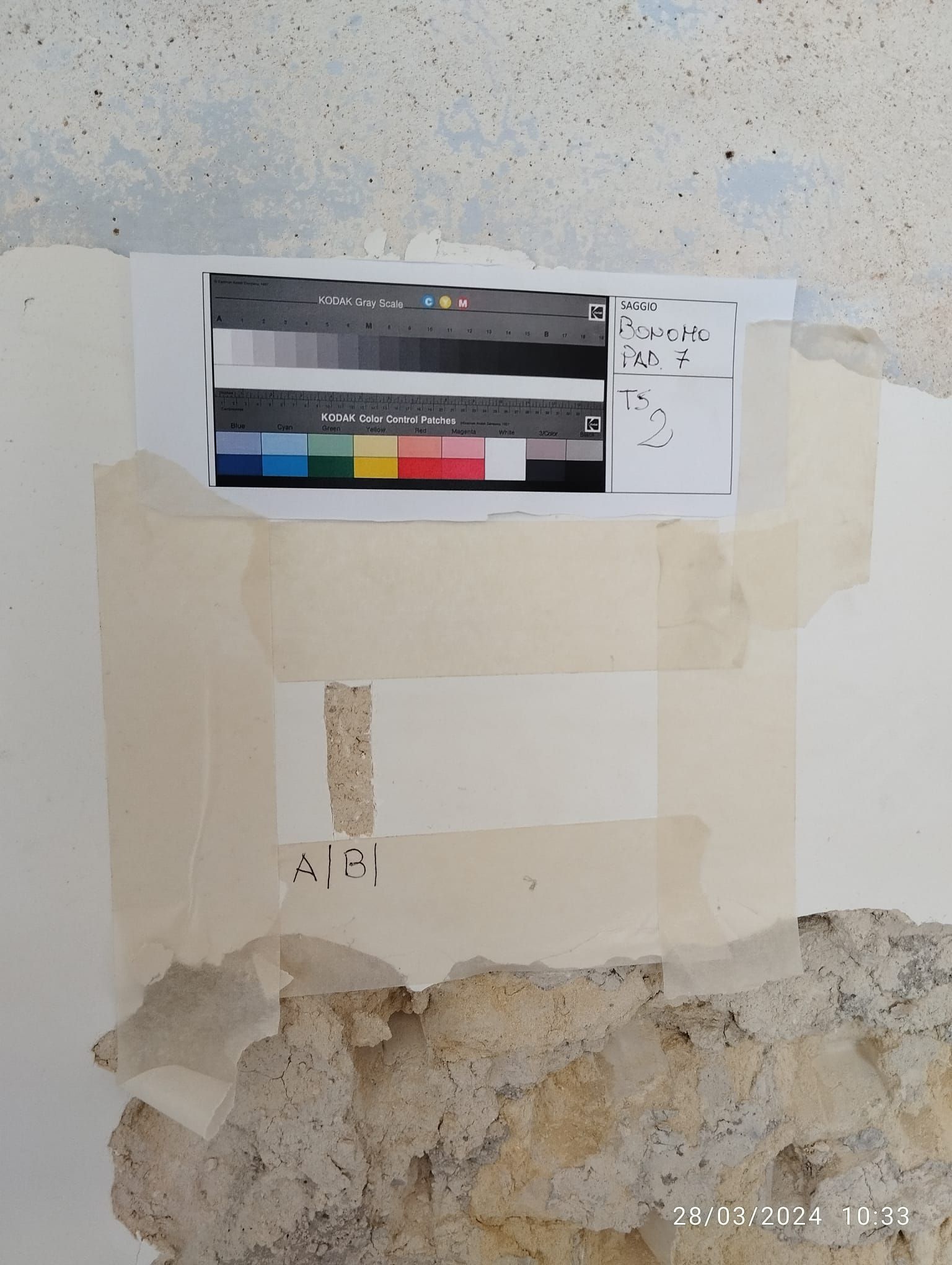

Tassello stratigrafico

Il tassello stratigrafico è una tecnica di indagine che si svolge in situ, e consiste nell’asportazione degli strati mediante un bisturi. La presenza di strati sovrapposti superficiali è comune negli intonaci decorativi specie negli edifici storici, i quali spesso subivano modifiche o rimaneggiamenti pittorici senza la rimozione degli strati sottostanti, formando delle vere e proprie stratificazioni superficiali nel corso del tempo.

Lo studio della successione stratigrafica permette di evidenziare i vari strati di finitura pittorica ed i tinteggi presenti sulla superficie di una muratura, mediante asportazione progressiva degli strati. L’analisi viene eseguita da Esperti in Diagnostica dei Beni Culturali specializzati (Fascia I, ai sensi del DM 244/2019) praticando, mediante bisturi, dei tasselli su una superficie con dimensioni massime 10x30 cm, ottenendo una stratigrafia rappresentativa dei vari strati partendo dalla superficie più esterna fino ad arrivare al supporto (intonaco o pietra).

INDAGINI SCIENTIFICHE SU MATERIALI

Campionamento

Il campionamento e una delle 4 fasi delicate e viene realizzato con lo scopo di eseguire approfondite indagini scientifiche sui materiali in laboratorio.

I campionamento avviene prelevando aliquote rappresentative del nostro target di indagine per poi destinarlo alle successive analisi scientifiche di laboratorio, come la caratterizzazione dei costituenti e il loro stato di conservazione, la determinazione delle cause, i meccanismi di deterioramento e la valutazione di interventi conservativi.. Il prelievo viene eseguito da Esperti in Diagnostica dei Beni Culturali specializzati (Fascia I, ai sensi del DM 244/2019) in modo da limitare l’invasività dell’operazione. Il materiale prelevato viene poi custodito in appositi case in modo da non alterare la loro integrità chimico-fisica.

Normative di riferimento:

- Raccomandazione NorMal 3/80 - Materiali Lapidei: Campionamento

- Norma UNI EN 16085:2012 - Conservazione dei beni culturali - Metodologia per il campionamento dei materiali costituenti i beni culturali - Regole generali

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLA RADIAZIONE LUMINOSA

Misure di illuminamento

La misurazione di illuminamento in ambienti confinati fa parte di uno studio più ampio delle condizioni ambientali in cui si trova un bene di interesse storico, artistico e culturale ed è condotta al fine di valutare l’effettivo impatto della radiazione luminosa per un migliore contenimento dei processi di degrado.

Rilevamento delle condizioni di illuminazione condotto con il luxmetro, in grado di eseguire misure di illuminamento (lux) e dell’irradianza (W/m2). Posizionate le sonde fotoelettriche, di cui si compone lo strumento, vicino gli oggetti interessati e rivolte verso le sorgenti luminose, sul display del corpo misuratore, collegato alle due sonde, vengono letti i valori di energia luminosa e la quantità di radiazione ultravioletta emesse dalla sorgente. I valori ricavati sono quindi confrontati con gli standard di riferimento consigliati dalla normativa UNI 10829 per i diversi materiali.

Normative di riferimento

- UNI 10829:1999 Beni di interesse storico e artistico - Condizioni ambientali di conservazione - Misurazione ed analisi

TECNICA DIAGNOSTICA

Prova igrometrica e calcolo del peso ponderale del contenuto d’acqua

La prova termoigrometrica è una tecnica diagnostica che fa parte delle indagini di monitoraggio ambientale, indispensabile per una corretta diagnosi delle patologie di un edificio. La prova permette di stimare in maniera rapida ed affidabile temperatura e umidità relativa.

Il termoigrometro è uno strumento diagnostico portatile per la misura della temperatura e dell’umidità relativa. La sonda, legata allo strumento, è dotata di un sensore grazie al quale le informazioni di temperatura e umidità vengono immagazzinate. Tali valori, poi, permettono la stima del punto di rugiada, parametro indispensabile per lo studio di condense e muffe. Il termoigrometro può avere una sonda sferica (per rilevare R.H. e T superficiali) ed è usato soprattutto nell’ambito dei beni culturali per la sua non invasività; oppure una sonda con puntali che penetrano l’oggetto dell’indagine (utile, ad esempio, per misurare l’umidità e la temperatura negli strati profondi delle strutture murarie). Il primo consente di misurare l’umidità senza che l’oggetto sotto indagine debba essere forato con i pin, per questo motivo è considerato un tipo di strumentazione totalmente non distruttiva. Questi igrometri, detti a contatto,emettono onde elettromagnetiche ad alta frequenza nel materiale attraverso il sensore appoggiato sul materiale. Il campo generato reagisce differentemente a seconda dell'umidità presente nel materiale. La misura avviene sulla capacità elettrica, che è influenzata dalla costante dielettrica specifica di ogni materiale, che varia a seconda del tenore di acqua in esso presente. Lo strumento esegue la misura in profondità negli oggetti, con sensibilità decrescente: la profondità di rilevazione, inversamente proporzionale all'aumentare della densità del materiale ed alla sua umidità, può superare i 5 cm.

L'influenza della temperatura è per la maggior parte dei casi trascurabile, e comunque gli strumenti più avanzati ne tengono conto come fattore di correzione.

Gli igrometri a resistenza (meglio conosciuti come igrometri ad infissione) sono, invece, composti da due o più "pin" da inserire nel materiale da misurare. La resistenza tra i due pin viene letta tramite un ponte di Wheatstone, in generale più è umido il corpo, meno resistenza si avrà fra i due pin, in una logica di proporzionalità inversa.

Tra i numerosi campi di utilizzo, l’indagine termoigrometrica permette la verifica dell’umidità di risalita e la misurazione dell’umidità delle pareti. L’indagine termoigrometrica risulta particolarmente efficace quando è utilizzata a corredo di un’analisi termografica.

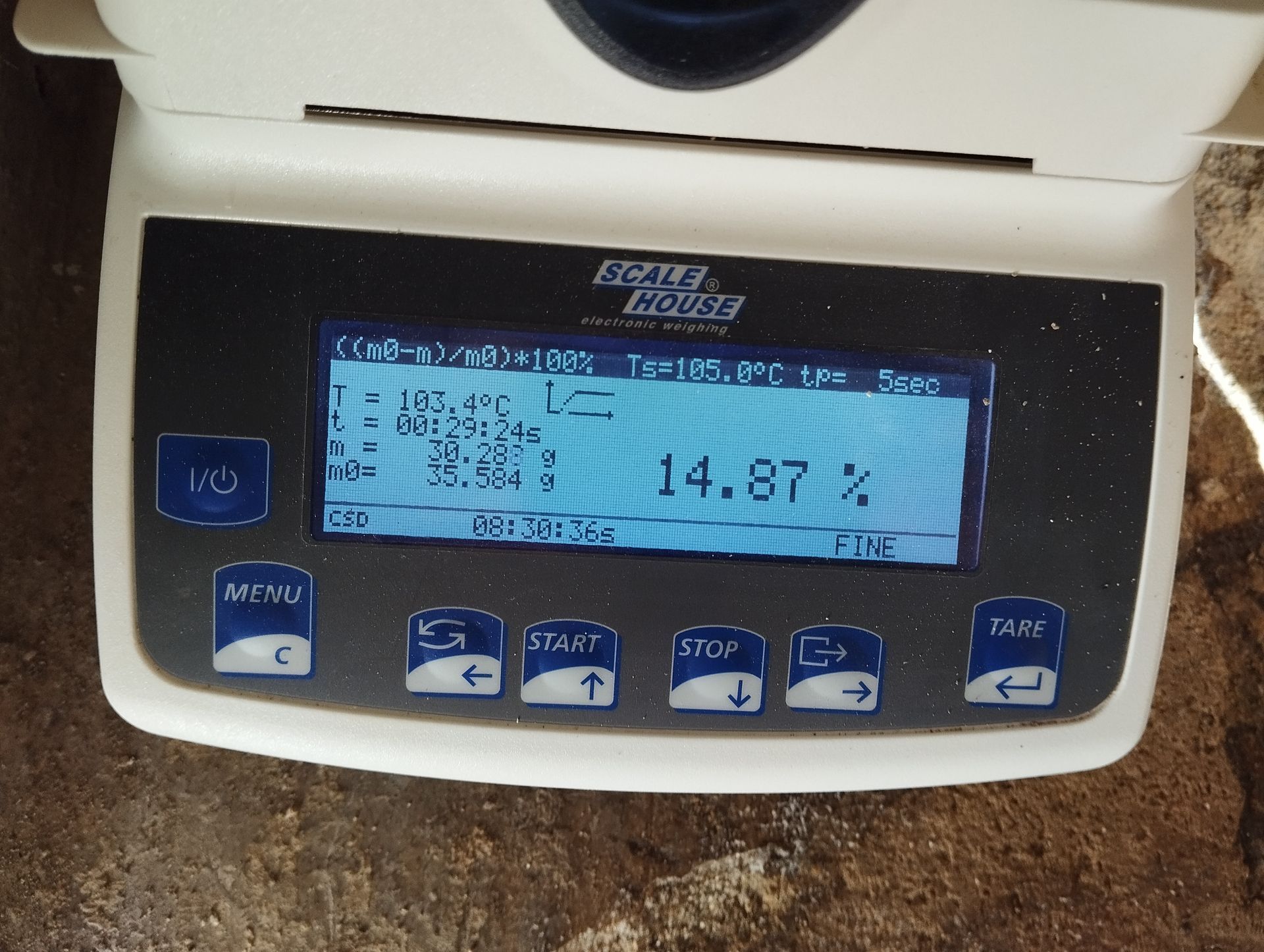

Peso del contenuto d’acqua %.

La prova consente la determinazione, mediante il metodo ponderale, del contenuto d’acqua in un campione di materiale lapideo. Il metodo si applica ai campioni di massa compresa tra 2 g e 50 g, comprensivi degli eventuali strati di finitura.Il prelievo del campione, condotto da personale qualificato, viene effettuato mediante l’ausilio di un trapano a basso numero di giri. Il campione, posto immediatamente dopo l’operazione di estrazione, in un contenitore inerte, chiuso ermeticamente ed accuratamente segnalato, viene condotto in laboratorio per le successive fasi di pesatura ed essiccatura. Il trasporto e le determinazioni del contenuto d’acqua, vengono condotte, sotto costante monitoraggio della temperatura ambientale.

Normative di riferimento

- UNI EN ISO 15927-1:2004 Prestazione termoigrometrica degli edifici - Calcolo e presentazione dei dati climatici - Medie mensili dei singoli elementi meteorologici;

- UNI 10829:1999 Beni di interesse storico e artistico - Condizioni ambientali di conservazione - Misurazione ed analisi.

- UNI 11085:2003 - Beni culturali - Materiali lapidei naturali ed artificiali - Determinazione del contenuto d'acqua: Metodo ponder

TECNICA ANALITICA DI FRAZIONAMENTO DI COMPONENTI DI UNA MISCELA

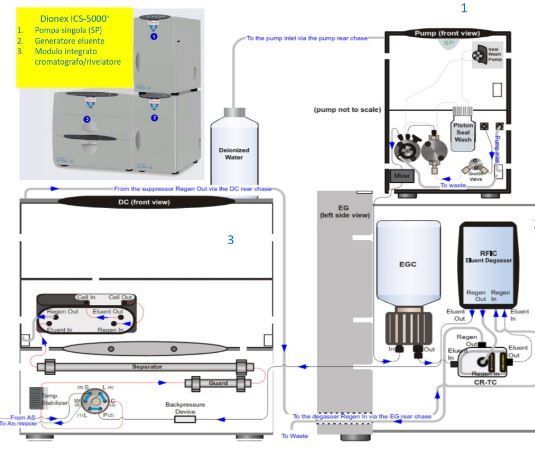

Cromatografia ionica

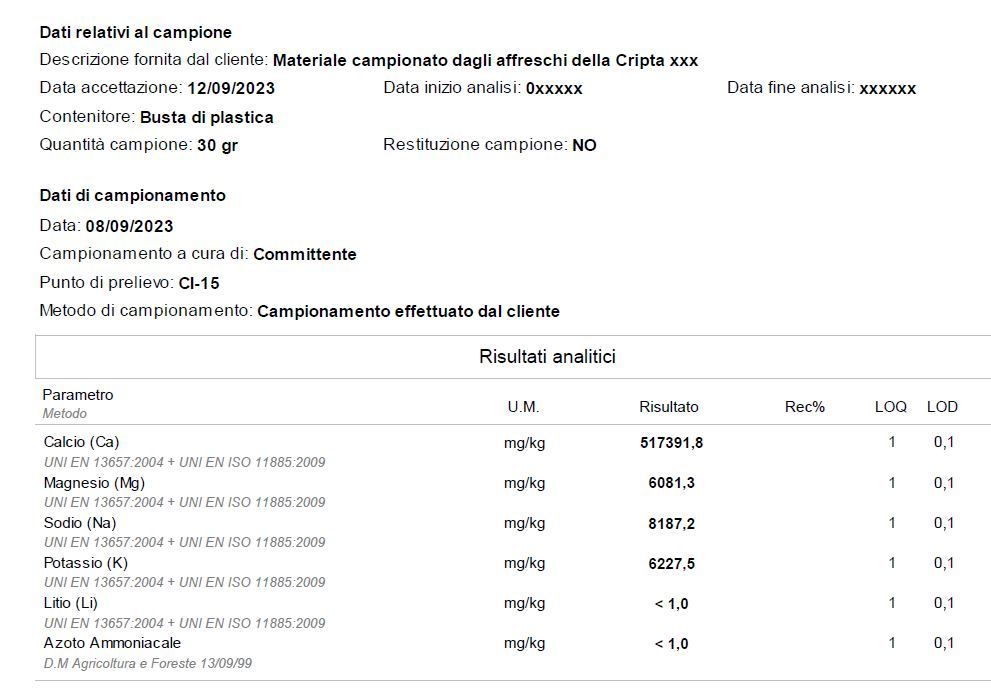

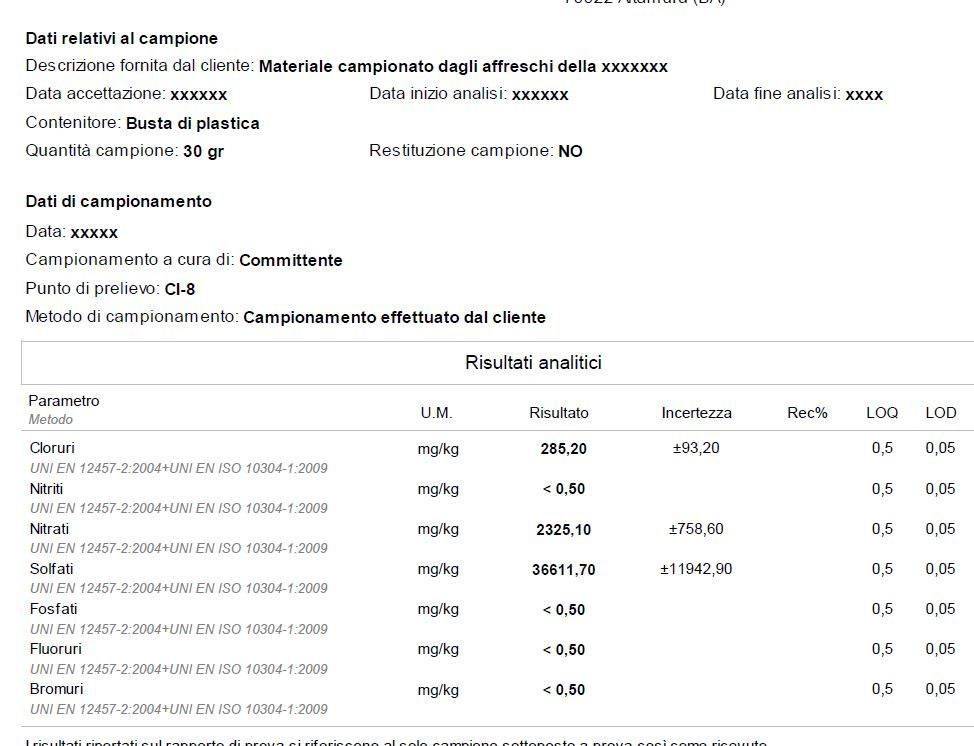

La Cromatografia Ionica (IC) è una tecnica analitica di frazionamento dei componenti di una miscela che consente il riconoscimento dei principali elementi di una malta, di laterizi e di campioni di calcestruzzo. Nel campo della diagnostica è applicata all’individuazione quantitativa di cationi (Na, K, Mg etc.) o anioni (solfati, cloruri, nitrati, etc.) responsabili delle caratteristiche meccaniche dei materiali

La tecnica è basata su equilibri di scambio che si realizzano tra ioni, fissati su un supporto solido e ioni presenti in soluzione, all’interno di una colonna cromatografica, opportunamente preparata. Da qui il nome di “fase stazionaria”, la componente legata al supporto e la “fase mobile” o “eluente”, rappresentata dalla soluzione in grado di percorrere la lunghezza della colonna cromatografica, attraversando la totalità della fase stazionaria, invece ancorata alle pareti della stessa.

La fase stazionaria è costituita da gruppi di ioni (come ad esempio SO3-, NH3+, etc.) con i rispettivi controioni, mentre nella fase mobile sono contenuti ioni in grado di competere con quelli presenti nel campione. Il meccanismo della cromatografia ionica, si basa sull’attrazione coulombiana tra cariche di segno opposto, la separazione è garantita dalla competizione tra soluti e fase mobile. Attraverso la scelta opportuna dell’eluente e della fase stazionaria è possibile separare sostanze ioniche o ionizzabili, sia inorganiche che organiche.

TEST RAPIDO

Il test prevede l’utilizzo di strisce analitiche specifiche per la determinazione di alcuni sali solubili che possono essere presenti nei materiali facenti parte del campo dei beni culturali: nitrati, nitriti, solfati e cloruri. L’esame è anche chiamato Immergi e Leggi in quanto consiste nell’immergere i settori reattivi della striscia analitica in una soluzione acquosa contenente il campione (analita), attendere 1-2 minuti e leggere il risultato. La colorazione assunta dalla parte reattiva della striscia analitica dipende dalla concentrazione della sostanza in esame e viene ottenuta per confronto con una scala colorata.

Normative di riferimento

- UNI EN 16455:2014 - Dissoluzione e determinazione di sali solubili nelle pietre naturali e relativi materiali in uso e provenienti dal patrimonio culturale

INDIVIDUAZIONE LESIONI STRUTTURALI

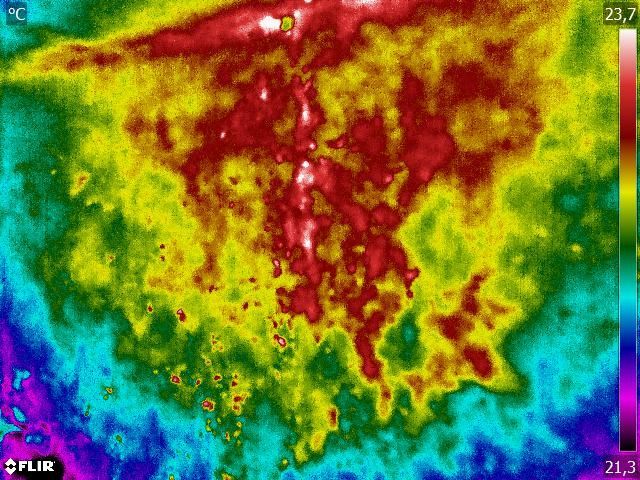

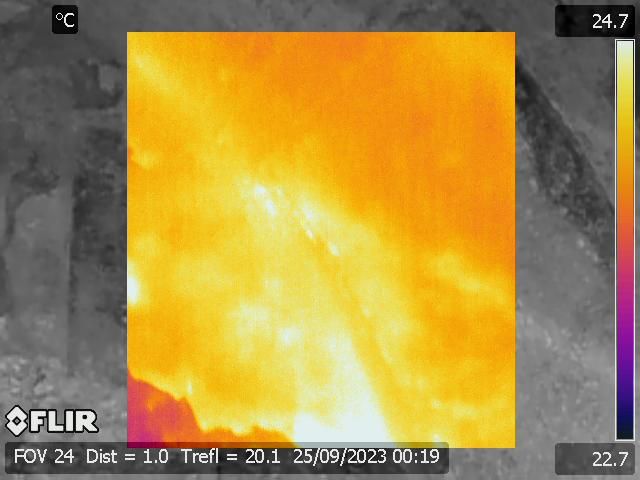

Termografica nella diagnostica dei beni culturali

La termografia è uno tra i metodi di indagine più efficace nelle indagini i non distruttive per l’individuazione di lesioni strutturali, tessiture murarie, distacchi di intonaco, punti di rugiada, dispersione e ponti termici, controllo e funzionalità degli impianti elettrici ed idraulici.

La termografia ad infrarossi (IR) è una tecnica di diagnostica non distruttiva che, misurando la radiazione infrarossa di un oggetto, è in grado di determinarne la temperatura superficiale. Il funzionamento della termocamera si basa sulla capacità che hanno i corpi di assorbire e rilasciare il calore. Lo strumento genera mappe in diversi colori che associano ad una temperatura rilevata un colore corrispondente. Le analisi termografiche sono fondamentali per determinare le capacità isolanti e termoassorbenti degli elementi costitutivi degli edifici e la posizione di elementi strutturali non altrimenti individuabili ad occhio nudo.

Normative di riferimento

- UNI EN 16714-3:2016 Prove non distruttive - Prove termografiche - Parte 3: Termini e definizioni;

- UNI EN 13187:2000 “Prestazione termica degli edifici – Rivelazione qualitativa delle irregolarità termiche negli involucri edilizi – Metodo all’infrarosso”

- ASTM C1060 - 11a (2015): Standard Practice for Thermographic Inspection of Insulation Installations in Envelope Cavities of Frame Buildings

- ASTM E1933 - 14(2018): Standard Test Method for Measuring and Compensating for Emissivity Using Infrared Imaging Radiometers

- ASTM D4788 - 03(2013): Standard Test Method for Detecting Delaminations in Bridge Decks Using Infrared Thermography

- ASTM E1934 - 99a (2018): Standard Guide for Examining Electrical and Mechanical Equipment with Infrared Thermography

Individuazione di dispersione energetiche e punti di rugiada

L’ analisi termografica individua le zone di dispersione energetica e i punti di rugiada in cui l’umidità dell’aria può portare alla formazione di condense e muffe. I punti di dispersione termica possono essere anche punti di dispersione acustica dovuti ad un cattivo isolamento degli elementi costruttivi, individuati i quali è possibile effettuare un intervento puntuale e funzionale al miglioramento del grado di isolamento dei singoli ambienti.

Manutenzione programmata di edifici e beni artistici suscettibili di degrado

L’indagine termografica offre la possibilità di monitorare, con una tecnica non invasiva, il grado di deterioramento dei manufatti, la loro attaccabilità da parte di agenti esterni e programmarne, nel tempo, gli interventi di restauro, circoscritti e mirati solo aree di degrado. L’utilizzo della termografia su di un edificio che è stato soggetto a più interventi edilizi può fornire informazioni per l’individuazione delle attività stratigrafiche e permette di verificare la tenuta termica dei materiali. Permette altresì di determinare la loro suscettibilità alle infiltrazioni ed il grado di degrado attivo sulle diverse componenti strutturali e costruttive, al fine di effettuare, già in fase di progettazione dell’intervento di restauro, una scelta preliminare delle strategie di intervento e dei materiali utili alla realizzazione dell’opera.

Restauro programmato su affreschi e strutture

Nel caso di interventi finalizzati alla conservazione ed alla programmazione del restauro su manufatti di interesse archeologico e storico artistico, il cui degrado è determinato da microorganismi e fattori catalizzanti derivanti dall’ azione distruttiva dell’umidità e di organismi più o meno complessi che prolificano in ambienti umidi come muffe, cianobatteri, alghe ecc… La termografia e sicuramente la complementarietà di altre tecniche diagnostiche, consente monitoraggi programmati e la diagnosi di distacchi dell’affresco e l’intercettazione di processi degradativi. Il risultato ottenuto sarà quello di poter verificare l’avanzamento dello stato di deperimento dell’opera attraverso il tempo, per programmare restauri ad hoc.

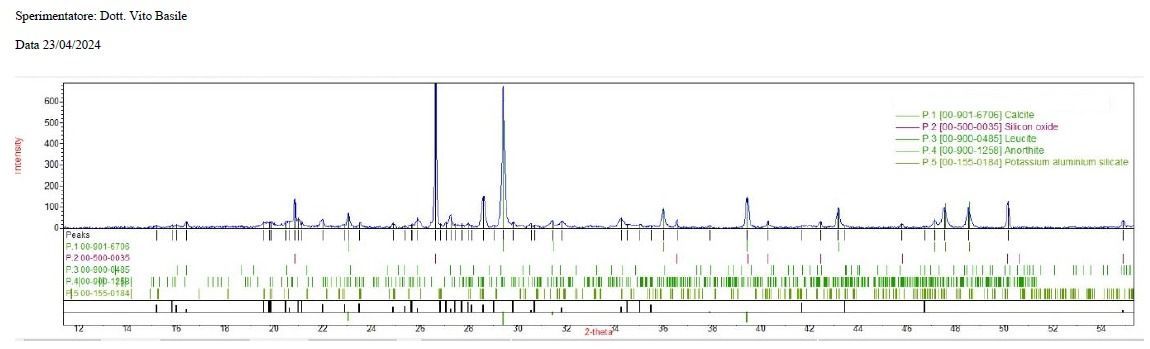

INDIVIDUAZIONE SOSTANZE INORGANICHE CRISTALLINE

XRD diffrazione a raggi X

La diffrazione di raggi X (XRD da X-Ray Diffractometry), utilizzata su campioni in polvere, consente di individuare sostanze inorganiche cristalline quali materiali costitutivi (es. pigmenti e intonaco) e di restauro, oltre i prodotti inorganici di degrado. L’analisi fornisce informazioni dettagliate sulla struttura cristallografica dei materiali oggetto di indagine ed è adatta per la rapida identificazione di argille, malte,calcestruzzo e prodotti di degrado.

Un diffrattometro a raggi X è un dispositivo utilizzato per la determinazione dello spettro di diffrazione che consente l’identificazione delle fasi mineralogiche presenti in materiali lapidei e l’analisi delle strutture cristalline. La caratteristica principale di un diffrattometro è la sua geometria. La geometria più diffusa è quella Bragg-Brentano; in tale configurazione la sorgente e il rivelatore ruotano simultaneamente intorno al campione che rimane fisso. La rotazione consente di irradiare il campione con angoli diversi e di intercettare il raggio X rifratto ad un angolo di emersione doppio rispetto a quello incidente. Il goniometro determina la posizione della sorgente e del rivelatore nel corso della misura e quindi l’angolo di incidenza e di scattering.

Normative di riferimento

- Standard Test Method for Determining Residual Stresses by the Hole Drilling Strain-Gage Method

- UNI EN 13925:2006 - Prove non distruttive - Diffrazione a raggi X dai materiali policristallini e amorfi

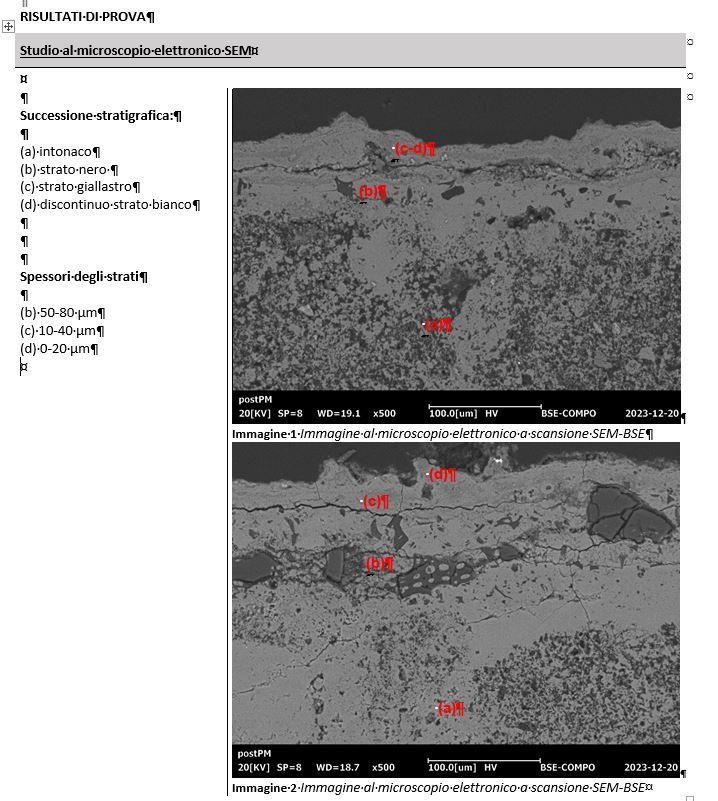

ANALISI DEGLI ELEMENTI

SEM microscopio a scansione elettronica

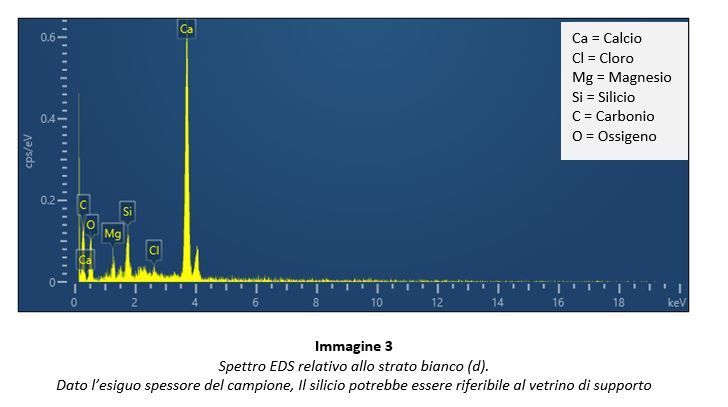

Mediante il microscopio a scansione ottica (SEM) è possibile ottenere informazioni di tipo morfologico e strutturale sul campione analizzato e il riconoscimento delle forme cristalline dei suoi costituenti. L’esame consente, inoltre, un’analisi semi-quantitativa dei singoli elementi, abbinando al microscopio elettronico a scansione una microsonda (con rilevatore a dispersione di energia).

Il microscopio elettronico a scansione (SEM-EDS) utilizza un fascio di elettroni mobile (con energia fino a 30 keV) che viene inviato sulla superficie del campione scansionandola punto per punto al fine di visualizzare oggetti a forti ingrandimenti. Il fascio incidente causa principalmente tre fenomeni: l’estrazione degli elettroni secondari, la retrodiffusione degli elettroni del fascio primario e l’emissione dei raggi x caratteristici. L’emissione secondaria della superficie colpita da elettroni provoca l’emissione di raggi x per fluorescenza; il rilevamento di tali radiazioni caratteristiche permette di effettuare un’analisi elementare del campione tramite sonda EDS. Normalmente l’ingrandimento può andare da 10 a 200.000x ed il potere risolutivo può spingersi fino a 4nm (40 Ångstrom).

La tecnica non è distruttiva per il campione, qualitativa e semiquantitativa (se abbinata a microanalisi elettronica EDS).

Il campione sul quale viene condotta l’analisi SEM consiste in una cross-section metallizzata in modo da garantire conduttività e possedere un potenziale elettrico costante in superficie affinché si verifichi correttamente l’emissione secondaria.

Normative di riferimento

- ISO 16700:2016 Microbeam analysis - Scanning electron microscopy - Guidelines for calibrating image magnification

ANALISI COMPOSIZIONE MATERIALE

Microscopia ottica a luce trasmessa su sezione SL o STADARS SS

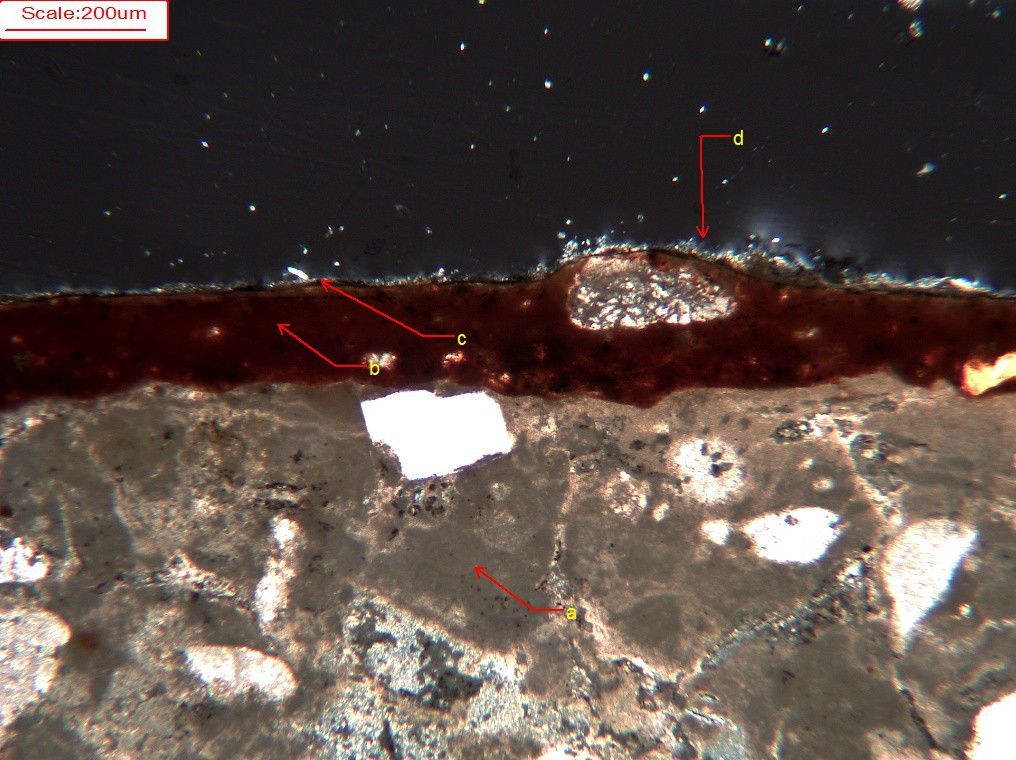

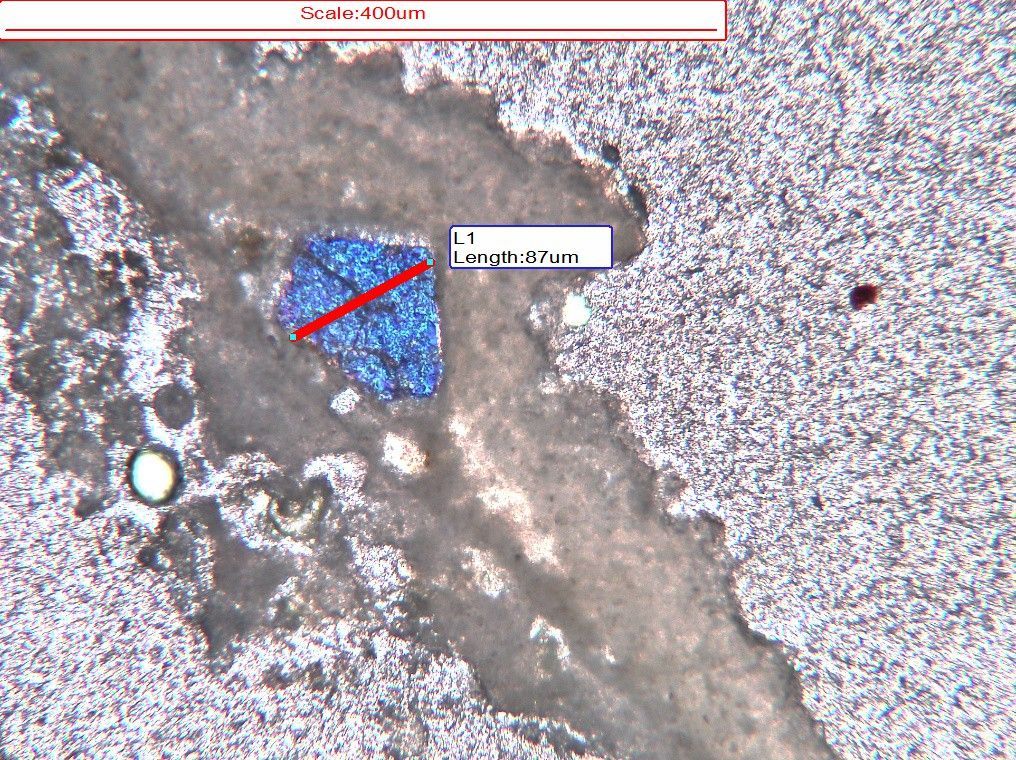

La microscopia ottica è un metodo che consente l’osservazione di un materiale, definendone la morfologia, l’eventuale stratigrafia, la presenza di forme di degrado e talvolta può suggerire la sua composizione.

La luce trasmessa, proveniente da una sorgente posta al di sotto della sezione sottile del campione, lo attraversa e fornisce un’osservazione per trasparenza con un ingrandimento medio-alto, misurando le caratteristiche ottiche dei minerali presenti nel campione. La tecnica condotta con un microscopio polarizzatore da mineralogia, su un impasto artificiale (intonaco, stucco, malta di allettamento, laterizio), consente l'analisi dei principali componenti e della tessitura. È possibile riconoscere la composizione percentuale e mineralogica del campione, la sua granulometria, la composizione del legante (calce aerea, calce idraulica, tipo di cemento, gesso), la tipologia della porosità (primaria e/o secondaria), la percentuale dei pori, il rapporto carica-legante, lo stato di conservazione dell'impasto. L’osservazione in luce ultravioletta ha invece lo scopo di poter fornire informazioni sulla componente organica o sui composti con caratteristiche fluorescenti presenti nel campione.

Mediante una fotocamera predisposta nell’apposito oculare è possibile immagazzinare le immagini ove tramite software specifici è possibile definirne peculiarità ed evidenziare gli elementi di rilevanza diagnostica.

Normative di riferimento

- UNI 11176:2006 Beni Culturali: Descrizione petrografica di una malta

- UNI EN 12407:2019 Metodi di prova per pietre naturali - Esame petrografico

STRUMENTI PER L'INDAGINE CONOSCITIVA DEL MATERIALE INVESTIGATO

Osservazione macroscopica e analisi stereomicroscopica

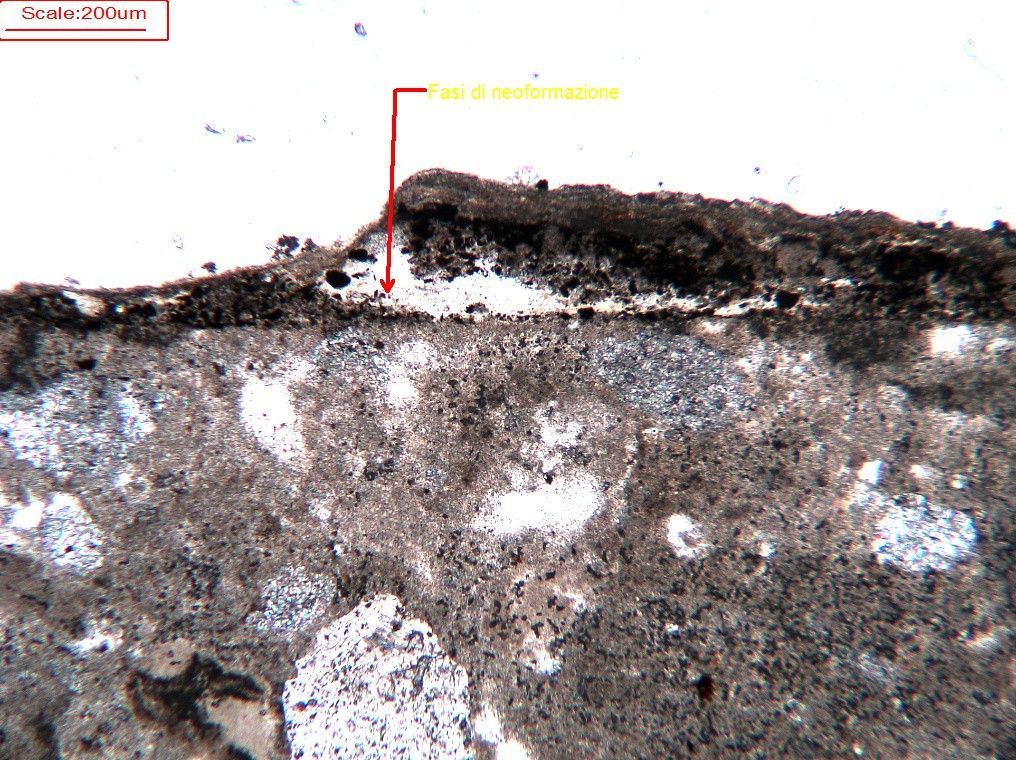

L’osservazione macroscopica e l’indagine stereomicroscopica rappresentano due strumenti utili per una prima indagine conoscitiva del materiale investigato. L’analisi stereomicroscopica, in particolare, consente di studiare la conformazione morfologica, la stratificazione e l’eventuale presenza di forme di degrado e/o di interventi pregressi effettuati sull’opera.

Campionamento

L’indagine può essere condotta direttamente sul campione, in seguito a prelievo da parte del personale tecnico specializzato, oppure, è preferibile (specialmente per lo studio stratigrafico) che il campione venga inglobato in resina e tagliato in modo da ottenere una sezione trasversale che consente di evidenziare ogni singola stratificazione.

Osservazione allo stereomicroscopio

Il microscopio stereoscopico è un microscopio ottico in grado di fornire una visione stereoscopica di un oggetto attraverso due percorsi ottici separati, diversamente allineati tra loro, entrambi terminanti con due obiettivi e due oculari. L’immagine osservata allo stereomicroscopio è quindi caratterizzata da tridimensionalità, utile per osservazioni di carattere scientifico, soprattutto in fase preliminare. I campioni possono essere osservati a luce riflessa, ultravioletta o a luce trasmessa.

Normative di riferimento

- UNI 10924:2001 Beni culturali - Malte per elementi costruttivi e decorativi - Classificazione e terminologia

- UNI 11176:2006 Beni Culturali: Descrizione petrografica di una malta

Preparazione della sezione lucida (Cross-section)

L’osservazione stratigrafica tramite indagine stereomicroscopica può essere condotta sulla sezione lucida del campione da investigare. La preparazione della sezione lucida consiste nell’inglobare un frammento di campione in resina. In seguito all’indurimento della resina, il campione inglobato viene tagliato per mezzo di una troncatrice in modo da ottenere una sezione del campione dal quale poter studiare la stratigrafia sia macroscopicamente che attraverso l’utilizzo del microscopio ottico. La sezione viene infine lucidata a specchio, ortogonale rispetto alla superficie del campione con lucidatrice.

EFFETTI DELLA MICROVENTILAZIONE

Anemometria

Grazie all’anemometro a filo a caldo è possibile leggere anche gli effetti della micro ventilazione. I flussi anemometrici veicolano spore e particolato sulle superfici. Inoltre i moti anemometrici determinano condizione di geminazione delle specie saline che come noto possono accrescersi in forma endolitica o criptolitica.

Analisi biologica

Il termine biodeterioramento è stato definito circa 45 anni fa da Hueck (1965) come un “qualsiasi cambiamento indesiderato nelle proprietà di un materiale, causato dall’attività vitale degli organismi viventi”.

Molte specie di microrganismi possono trovare condizioni favorevoli su nicchie ecologiche che si creano sugli affreschi con temperatura, luce, Ph e umidità ideali.

Da bibliografia i più ritrovati sono stati batteri come Pseudomonas e Attinomiceti; alghe eucariotiche appartenenti alla famiglia delle Chlorophyceae (alghe verdi); Cianobatteri; funghi come Penicillum, Aspargillus e Alternia. La disponibilità di nutrienti creata dal biofilm batterico permette la proliferazione di microrganismi eterotrofi come funghi, che in presenza di umidità e di luce riescono a svilupparsi e riprodursi fino alla formazione di ife e spore che aiutano l’ancoraggio del biofilm creando delle patine, anche sopraelevate di colore bianco grigiastre.

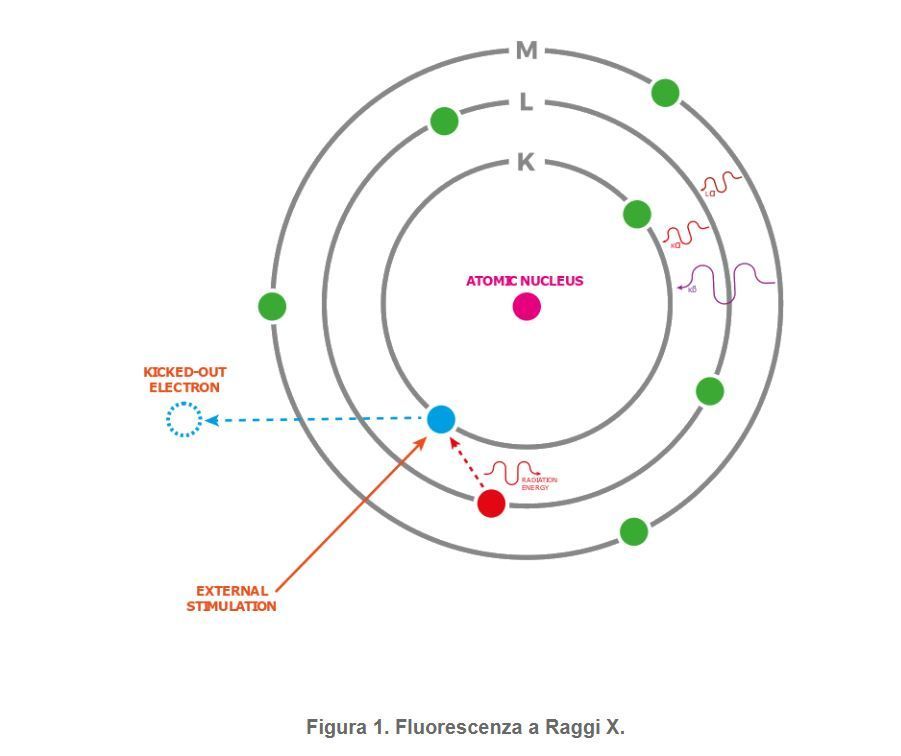

TECNICA DI SPETTROSCOPIA

Fluorescenza a raggi x (xrf)

La XRF è una tecnica di spettroscopia in emissione di raggi x che permette l’identificazione degli elementi chimici che sono presenti, o compongono, il campione esaminato.

L’analisi consiste nell’irradiazione del campione da parte di un sottile fascio di raggi X ad energia ed intensità appropriate che interagendo con il campione è in grado di creare una vacanza nel un guscio interno dell’atomo di un elemento. Tale posizione viene successivamente rioccupata da un elettrone che appartiene ad uno dei gusci più esterni, producendo nella diseccitazione un fotone con energia pari alla differenza tra le energie dell’elettrone nelle due posizioni iniziale e finale. La radiazione di fluorescenza emessa da un elemento chimico presenta uno spettro caratteristico con righe ad energie note e tabulate, che dipendono dal suo spettro di livelli energetici e che lo rendono in linea di principio riconoscibile da ogni altro elemento.

Normative di riferimento

- UNI 10705:2007 - Beni culturali - Analisi per fluorescenza a raggi X con strumentazione portatile

SPETTROSCOPIA AD INFRAROSSI A TRASFORMATA DI FOURIER

FT_IR

La spettroscopia ad infrarossi a trasformata di Fourier (FTIR) è un metodo di analisi usato in ambito industriale e nei laboratori accademici per comprendere la struttura delle singole molecole e la composizione delle miscele molecolari. La spettroscopia FTIR utilizza energia modulata nella banda dell'infrarosso per studiare un campione. La luce infrarossa viene assorbita a frequenze specifiche che corrispondono direttamente ai livelli energetici vibrazionali dei legami tra atomi presenti nella molecola. Quando l'energia di legame della vibrazione e l'energia dell'infrarosso sono equivalenti, il legame può assorbire tale energia. I diversi legami in una molecola vibrano a diversi livelli energetici e quindi assorbono lunghezze d'onda diverse delle radiazioni infrarosse. La posizione (frequenza) e l'intensità delle singole bande di assorbimento contribuiscono allo spettro complessivo, creando l'impronta digitale caratteristica della molecola.