Servizi di diagnostica edile

MAPPATURA DEI DISTACCHI

Diagnosi distacchi risalita capillare

Il contatto delle fondazioni con l'acqua (come a Venezia), con il terreno fortemente umido o addirittura con una falda freatica, provoca per effetto dell'assorbimento da parte dei materiali aree di risalita capillare.

L'altezza di risalita capillare è inversamente proporzionale al diametro dei pori dei materiali, ad esempio in muri di mattoni la cui porosità varia tra 1 e 10 μ, l'altezza massima teorica di risalita varierà tra 15 cm e 1,5 m.

Nella realtà è difficile che ci si possa mai trovare di fronte a murature in cui l'altezza massima dell'umidità abbia raggiunto valori vicini a quelli teorici, perché in una muratura reale l'altezza effettivamente raggiungibile dall'umidità è sempre inferiore a quella massima potenziale; cioè l'altezza che l'acqua raggiungerebbe se si impedisse l'evaporazione delle sottostanti superfici della stessa muratura. Dal punto di vista conservativo tutti i danni da umidità insorgono non al momento in cui il materiale assorbe acqua (fatta eccezione per i danni meccanici da dilatazione o rigonfiamento e per la minore resistenza meccanica che l'umidità produce in molti materiali igroscopici), ma quando l'acqua evapora e il materiale si asciuga.

L'acqua all'interno delle murature è sempre presente sotto forma di soluzione salina da cui possono separarsi sali anidri o idrati che provocano danni ai materiali. La migrazione e ricristallizzazione dei sali solubili trasportati dall'acqua costituisce il principale meccanismo di alterazione dei materiali lapidei. La forma e l'entità del danno dipendono dalla porosità e dalla igroscopicità del materiale.

L'H2O, soprattutto se molto pura, provoca lo scioglimento dei sali che incontra nel suo percorso per depositarli altrove, lo stesso accade per l'H2O d'infiltrazione, nel suo viaggio inverso, dall'alto al basso.

PROCEDURA DI INTERVENTO

In cosa consiste la procedura d'intervento?

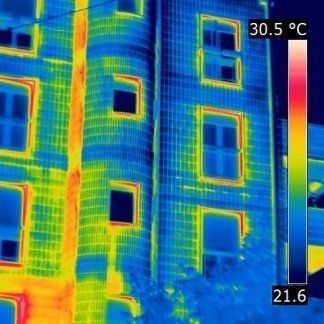

Nel caso di indagine le soluzioni di continuità vengono evidenziate con tecniche di termografia attiva. In questo caso, la “bolla d’aria” contenuta nel distacco fungendo da isolante termico e possedendo una minore massa per unità di superficie, diviene, a parità di energia ricevuta, più calda rispetto alle aree limitrofe “sane”.

Nel caso di superfici esterne il calore è offerto dall'irraggiamento solare, mentre nel caso di superfici interne bisogna operare con il metodo passivo.

LA PROCEDURA D'INTERVENTO CONSISTE IN:

- Valutazione del moto solare

- Valutazione dei flussi ventosi e delle condizioni meteo

- Termografia con coordinate gps

- Post elaborazione dei termogrammi acquisiti

- Identificazione delle aree termiche di rilevanza diagnostica

- Redazione di un report con i termogrammi più importanti

- Georeferenziazione dei termogrammi sul prospetto generale

Il degrado salino

I sali che con più frequenza si trovano nei materiali lapidei sono:

SOLFATO DI CALCIO:

- Solfato di calcio, gesso, bassanite, anidrite

- solfato di magnesio, presente in varie forme idrate, lo si trova con più frequenza in ambiente rurale: epsomite o sale di epson, kiersite

- solfato di sodio, presente in forma idrata o anidra, lo si trova maggiormente in ambiente urbano: mirabilite, thenardite

I carbonati di Na e K derivano dai rispettivi ossidi contenuti nei leganti idraulici che vengono carbonatati dalla CO2 dell'atmosfera. I carbonati si trovano anche nelle acque naturali e negli inerti delle malte. Il carbonato di sodio, si trova in varie forme idrate:

- natron o natrite

- thermonatrite

Titolo diapositiva

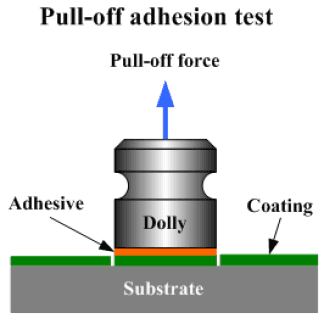

PROVA POOL-OFF

Una delle fasi di distacco di 5 piastre o dischi ancorati al supporto da analizzare. Il dinamometro indica la forza applicata e dal rapporto tra l'area di impronta e la forza misurata per lo strip si avrà la resistenza attrazione diretta.

Pulsante

Titolo diapositiva

TEST PER L'ADESIONE DELL'INTONACO

Fase schematica della prova a trazione diretta dell dolly adesso sull'intonaco.

Pulsante

Titolo diapositiva

INSTALLAZIONE DOLLY

Fase di installazione di 1 di 5 dolly normati per la prova a trazione diretta: Palazzo degli uffici statali in Foggia.

Agenzia del Demanio

Pulsante

Titolo diapositiva

DOLLY: APPLICAZIONE

Fase di applicazione della resina epossidica bicomponente ad alta forza di adesione per garantire una buona prova e che dia risultati attendibili.

Pulsante

Titolo diapositiva

POSA DEL DOLLY

Applicazione del disco e presa al supporto dell'intonaco.

Pulsante

Titolo diapositiva

SET DOLLY

Set dei dischi applicati ove in testa, verrà agganciato il dinamometro. A seguito delle cinque prove si estrarrà il valore a trazione diretta dell'intonaco.

Pulsante

Titolo diapositiva

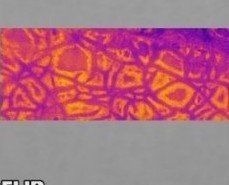

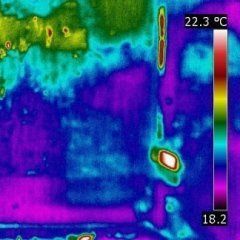

TERMOGRAFIA: PICTURE IN PICTURE DI UN INTONACO DISTACCATO

Intonaco in fase di distacco rinvenuto tramite termografia attiva. Le aree a più alta temperatura contornano le "isole" di distacco. La parte adesa all'intonaco risulta ancorata ancora al supporto.

Pulsante

Titolo diapositiva

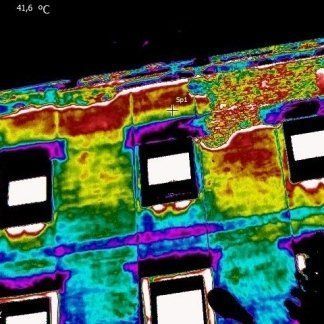

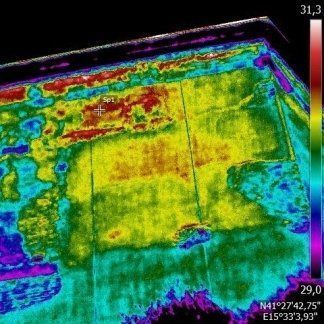

SFONDELLAMENTO

Lo sfondellamento è anch'esso per certi versi un distacco.

Le aree ammalorate vengono intercettate come aree a più bassa temperatura.

Pulsante

Titolo diapositiva

TERMOGRAFIA: PICTURE IN PICTURE DI UN INTONACO DISTACCATO

Intonaco in fase di distacco rinvenuto tramite termografia attiva. Le aree a più alta temperatura contornano le "isole" di distacco. La parte adesa all'intonaco risulta ancorata ancora al supporto.

Pulsante

Titolo diapositiva

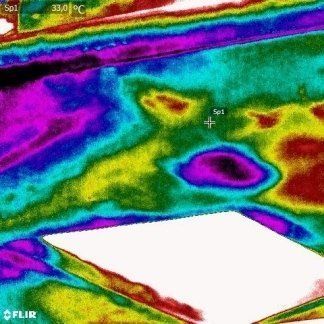

INFILTRAZIONI E DISTACCO

Gli eventi infiltrativi posso determinare fasi di distacco dell'intonaco. Nel termogramma si notano le aree di infiltrazione che a seguito di un intervento manuale hanno comprovato un crollo dei 3 cm di intonaco.

Pulsante

Titolo diapositiva

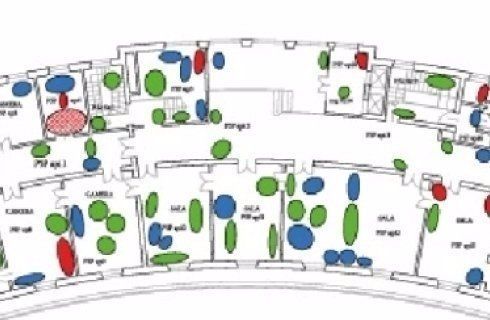

MAPPATURA E RESTITUZIONE GRAFICA

Grazie alla termografia, è stato possibile mappare sui diversi prospetti di un plesso pubblico (Palazzo degli Uffici Statali di Foggia) l'intonaco posto sui 5 lati. Il risultato è stato schematizzato con accuratezza centimentrica su degli elaborati grafici.

Pulsante

Titolo diapositiva

DISTACCO DI RIVESTIMENTI IN PROSPETTO

I distacchi coinvolgono anche i rivestimenti marmorei, in gress o in klinker, posti sui prospetti. In questo caso il condominio aveva paventato un intervento che avrebbe generato una spesa più elevata rispetto ad un intervento mirato e puntuale. Ovvero si è intervenuto su 500 mq anzichè su 10.000 mq.

Pulsante

Titolo diapositiva

DISTACCO DI INTONACO

L'area di distacco sottoposta ad irraggiamento viene subito intercettata e si definisce a causa dell'aria contenuta nella soluzione di continuità.

Pulsante

Titolo diapositiva

MAPPATURA DEI DISTACCHI

L'intercettazione dei distacchi impone una restituzione grafica chiara ed essenziale che individua le aree viziate.

Pulsante

Titolo diapositiva

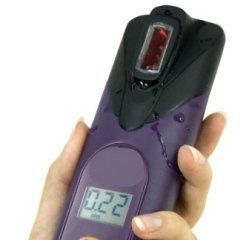

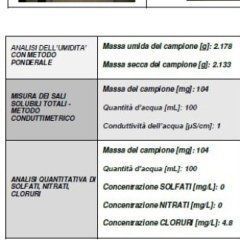

CALCOLO CONCENTRAZIONE DEI SALI

Grazie allo spettofotometro che opera nell'intervallo dei 525nm, riusciamo a calcolare la concentrazione dei sali quali cloruri, nitrati e solfuri. Tale procedura viene intesa con la normativa di riferimento: UNI 11087:2003 - Beni culturali - Materiali lapidei naturali ed artificiali - Determinazione del contenuto di sali solubili.

Pulsante

Titolo diapositiva

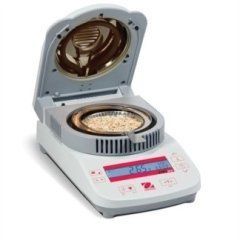

CONTENUTO PONDERALE D'ACQUA

Intervenendo con una bilancia di precisione si determina dopo alcune procedure di pesata ed essicazione a definire il contenuto in grammi di acqua ed esprimerlo anche in %. Normativa di riferimento: UNI 11085:2003 - Beni culturali - Materiali lapidei naturali ed artificiali - “Determinazione del contenuto d acqua: Metodo ponderale”.

Pulsante

Titolo diapositiva

MAPPATURA FRANGIA RISALITA

L' utilizzo della termovisione consente di intercecettare la frangisa di risalita definendo i limiti dell'aria imbibita e l'area del bagnasciuga.

Pulsante

Titolo diapositiva

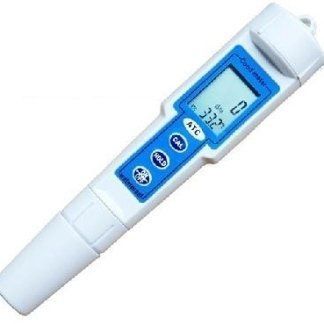

SALINITA' TOTALE IN FUNZIONE DEI SALI SOLUBILI

Il conduttimetro registra con i valori in microsimens ( μS/cm) la conducibilità dell'acqua determianta dalle specie ioniche ivi presenti. Normativa di riferimento: UNI 11087:2003 - Beni culturali - Materiali lapidei naturali ed artificiali - Determinazione del contenuto di sali solubili.

Pulsante

Titolo diapositiva

MONITORAGGIO DATI AMBIENTALI

L'utilizzo del data logger consente il monitoraggio nel tempo dei parametri ambientali che sono espressi tramite un grafico caratteristico. Grazie ai valori misurati si possono determinare aree di criticità a rischio muffa e condensa.

Pulsante

Titolo diapositiva

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

I dati raccolti durante la fase diagnostica di campo vengono elaborati ed esplicitati in un report dove schematicamente verranno indicati i parametri misurati inerente i sali e il monitoraggio ambientale e quindi il peso ponderale dell'acqua.

Pulsante

Il carbonato di calcio, oltre ad essere presente come elemento costituente nei marmi e nelle pietre calcaree, lo troviamo anche negli affreschi e nei dipinti murali in generale, in quanto si forma per carbonatazione.

I nitriti e nitrati. I nitriti non si trovano molto spesso nei materiali lapidei, si ossidano rapidamente trasformandosi in nitrati. La decomposizione di materiale organico azotato produce nitriti: si possono trovare questi tipi di sali su un materiale lapideo se vi sono infiltrazioni di acque di scarico o comunque provenienti da zone in cui esiste materiale organico in via di decomposizione.

I nitrati di calcio e magnesio cristallizzano solo quando l'UR raggiunge valori inferiori al 50%: nitrocalcite nitro magnesite.

I cloruri - i cloruri di calcio e magnesio non riescono a cristallizzare in condizioni normali anche se presenti in grande quantità, a causa della loro elevata igroscopicità: antarticite CaCl2 6H2O, sale deliquescente bischofite, sylvite KCl.

PROCEDURE D'INTERVENTO

Sfondellamento solaio

Lo sfondellamento dei solai viene determinato a causa dell'eterogeneità dello stesso infatti la presenza nei comuni solai misti di una parte piena in cemento armato (travetti) ed una parte di alleggerimento (blocco in laterizio) fa sì che si possano presentare, col trascorrere degli anni ma anche in un lasso di tempo piuttosto breve dalla messa in esercizio, effetti negativi e (diremo genericamente) Lo sfondellamento dei solai può essere causato anche da infiltrazioni, allagamenti, errato impiego dei locali o con modalità non previste, ad esempio per locali sauna, piscina, senza opportune attenzioni, ecc.).

Pertanto la diagnosi dello sfondellamento risulta essere estremamente importante e tra le indagini più spedidive vi è la termografia.

Contro il pericolo improvviso dello sfondellamento l’unica soluzione è il controllo sistematico dell’integrità dei plafoni. L’analisi dei plafoni consente di valutarne lo stato, individuando la presenza di zone ammalorate e quindi a rischio sfondellamento. Gli studi sul fenomeno hanno consentito di capire quali siano le informazioni e i metodi migliori per una corretta prevenzione. Una semplice battitura manuale, anche se eseguita dal migliore dei tecnici, non riesce a fornire tutte le informazioni necessarie e rimane comunque una valutazione soggettiva.

METODO STRUMENTALE DI INDAGINE

Analisi mediante fotocamera ad infrarosso

È il metodo strumentale di indagine non distruttiva studiato e collaudato per individuare anomalie nella conformazione del solaio. L’osservazione strumentale permette di individuare lo scheletro strutturale, l’orditura dei solai e la presenza o meno dei rompitratta.

L’individuazione delle travi principali e di quelle secondarie permette di formulare alcune ipotesi sulla deformabilità degli impalcati e di individuare irregolarità nelle luci e nelle geometrie.

La sensibilità di misurazione permette di rilevare la presenza di infiltrazioni, umidità e stati ammalorati che spesso producono il deperimento del laterizio o dello strato di intonaco causando il successivo distacco.

L’osservazione all’infrarosso, effettuata con precisione sull’intera superficie da indagare permette anche di individuare i punti in cui procedere alla successiva analisi costruttiva.

DEMOLIZIONI LOCALIZZATE

Analisi costruttiva dei solai

Si eseguono piccole demolizioni localizzate nel solaio che permettono di definirne la tipologia e di constatare le geometrie dei manufatti. Solo un solaio con laterizio di alleggerimento può essere soggetto a sfondellamento.

La presenza di curvature sui setti, impurità nell’impasto o colorazioni particolari dovute ai processi produttivi, forniscono importanti elementi alla valutazione.

L’individuazione di impalcati realizzati con tavelloni di alleggerimento, permette la corretta interpretazione dei risultati durante la battitura e la taratura delle strumentazioni. Anche l’osservazione della consistenza dell’intonaco ed il relativo spessore forniscono le informazioni necessarie all’individuazione del grado di rischio connesso ad un eventuale cedimento.

Il distacco del solo strato di intonaco, anche se talvolta trascurato, interessa solitamente porzioni di superficie molto più estese, proporzionalmente con i carichi in gioco. La corretta preparazione del supporto in laterocemento costituisce l’elemento principale per la corretta conservazione dell’aderenza.

Quanto pocanzi rassegnato può venire agevolmente superato tramite l'indagine termografica rivolta presso l'intradosso del solaio purché effettuata tramite macchine radiometriche di eccellenza.

Procedura d'intervento:

- mappatura dettagliata della tessitura del solaio

- un accurato rilievo fessurativo del solaio - fessure, crepe, spanciature, avvallamenti;

- un’indagine TERMOGRAFICA per rilevare: l’orditura del solaio, le zone umide ed evidenziare le zone di disomogeneità del solaio, mettendo in evidenza le zone laddove potrebbero essere possibile ed attendibili, degradazione locali e distacco dell’intonaco dal supporto, o pignatte rotte.

- la mappatura dell’orditura del solaio per approntare un valido criterio di intervento.

- approfondimento tramite una indagine sonica o battitura manuale su aree sospette rilevate tramite la termografia

- mappatura dettagliata secondo 5 classi di rischio delle zone e aree investigate.

Lavori eseguiti in diversi comuni

- COMUNI PROVINCIA DI TARANTO - TERMOGRAFIA (ricerca perdite idrauliche, infiltrazioni, verifica isolamento termico (ponti termici), muffa e condensa, verifica impianto elettrico e fotovoltaico, ecc.): TARANTO, GROTTAGLIE, MASSAFRA, MARTINA FRANCA, MANDURIA, GINOSA, CASTELLANETA, SAVA, MOTTOLA, PALAGIANO, SAN GIORGIO JONICO, LATERZA, STATTE, CRISPIANO, PULSANO, LIZZANO, SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE, LEPORANO, PALAGIANELLO, CAROSINO, AVETRANA, MONTEIASI, MARUGGIO, FRAGAGNANO, TORRICELLA, MONTEMESOLA, FAGGIANO, MONTEPARANO, ROCCAFORZATA.

- COMUNI PROVINCIA DI BRINDISI - TERMOGRAFIA (ricerca perdite idrauliche, infiltrazioni, verifica isolamento termico (ponti termici), muffa e condensa, verifica impianto elettrico e fotovoltaico, ecc.): BRINDISI, CAROVIGNO, CEGLIE MESSAPICA, CELLINO SAN MARCO, CISTERNINO, ERCHIE, FASANO, FRANCAVILLA FONTANA, LATIANO, MESAGNE, ORIA, OSTUNI, SAN DONACI, SAN MICHELE SALENTINO, SAN PANCRAZIO SALENTINO, SAN PIETRO VERNOTICO, SAN VITO DEI NORMANNI, TORCHIAROLO, TORRE SANTA SUSANNA, VILLA CASTELLI.

- COMUNI PROVINCIA LECCE - TERMOGRAFIA (ricerca perdite idrauliche, infiltrazioni, verifica isolamento termico (ponti termici), muffa e condensa, verifica impianto elettrico e fotovoltaico, ecc.): LECCE, NARDO', GALATINA, COPERTINO, CASARANO, GALLIPOLI, TRICASE, GALATONE, SURBO, TREPUZZI, MAGLIE, SQUINZANO, VEGLIE, LEVERANO, MONTERONI DI LECCE, UGENTO, TAVIANO, CAVALLINO, CARMIANO, TAURISANO, LIZZANELLO, MATINO, MELENDUGNO, RUFFANO, ARADEO, MARTANO, SALICE SALENTINO, SAN CESAREO DI LECCE, NOVOLI, MELISSANO, VERNOLE, CALIMERA, SCORRANO, ALLISTE, ALESSANO, COLLEPASSO, POGGIARDO, SANNICOLA, PORTO CESAREO, GUAGNANO, SAN DONATO DI LECCE, OTRANTO, CORSANO, SOLETO, PRESICCE, NEVIANO, CASTRIGNANO DEL CAPO, GAGLIANO DEL CAPO, TUGLIE, MURO LECCESE, SPECCHIA, CASTRO, SAN PIETRO IN LAMA, GIUGGIANELLO, SURANO, CANNOLE, MARTIGNANO, MELPIGNANO.

- COMUNI PROVINCIA DI BARI - TERMOGRAFIA (ricerca perdite idrauliche, infiltrazioni, verifica isolamento termico (ponti termici), muffa e condensa, verifica impianto elettrico e fotovoltaico, ecc.): BARI, ALTAMURA, MOLFETTA, BITONTO, MONOPOLI, CORATO, GRAVINA IN PUGLIA, MODUGNO, GIOIA DEL COLLE, TRIGGIANO, TERLIZZI, PUTIGNANO, SANTERAMO IN COLLE, CONVERSANO, NOICATTARO, NOLA DI BARI, RUVO DI PUGLIA, ACQUAVIVA DELLE FONTI, GIOVINAZZO, CASAMASSIMA, CASTELLANA GROTTE, NOCI, RUTIGLIANO, VALENZANO, POLIGNANO A MARE, LOCOROTONDO, BITETTO, BITRITTO, ALBEROBELLO, BINETTO

STRUMENTI DIAGNOSTICI

Building

L’utilizzo di strumenti diagnostici specifici, consente la conoscenza puntuale del costruito, restituendo dati quantitativi e qualitativi utili a progettisti, CTU, imprese, enti pubblici e privati e amministratori di condominio per una scelta di intervento basata su dati SCIENTIFICI.

- TERMOGRAFIA: leggere la tessitura muraria e ponti termici.

- TERMOGRAFIA - PULL-OFF: Individuare e mappare gli elementi prospettici in fase di distacco e determinare la relativa resistenza a trazione diretta.

- TERMOGRAFIA- TERMOFLUSSIMETRIA- MONITORAGGIO AMBIENTALE: individuare aree di dispersione , misura della trasmittanza ( W / m² K.) in opera e registrazione della T, UR % e T rugiada a lungo termine.

- SONREB: determina la resistenza R c di un calcestruzzo in opera correlandolo la velocità ultrasonica e l'indice di rimbalzo.

- TOMOGRAFIA SONICA 2D: sfruttando le caratteristiche elastico-dinamiche dei materiali, si mappano le soluzioni di continuità nel materiale o muratura.

- ENDOSCOPIA: consente la visione indiretta di aree non accessibili.

- TEST DELLA CARBONATAZIONE: indica la profondità di alterazione del c.a.

COS'È LA DIAGNOSTICA STRUTTURALE

Indagini strumentali

La diagnostica strutturale restituisce informazioni qualitative stimando moduli di resistenza e deformabilità, attraverso curve di correlazione ricavati dai controlli distruttivi. Le indagini strumentali distruttive o debolmente distruttive possono ridurre l’ammaloramento prodotto da metodi invasivi.

VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA MECCANICA DEL CALCESTRUZZO

Estrazione di carote in cls

La misura della resistenza meccanica di un calcestruzzo in opera può essere valutata con una prova di carotaggio, nella quale si estrae un campione cilindrico e si sottopone a compressione indiretta.

La nostra carotatrice può effettuare fori con diametri di circa 7, 10, 12 cm sin funzione delle condizioni di sito e della grandezza dell’inerte, in ogni modo le carote estratte previa pacometria non contengono ferri di armatura e di idoneo dimensionamento rapportato alla lunghezza e diametro della carota estratta.

ll campione sottoposto a prova di compressione presenti perfetta planarità ed ortogonalità delle superfici di appoggio e, durante il taglio a tal fine, il campione rimanga indisturbato. Nell’estrazione della carota molto spesso di affianca l’utilizzo della fenolftaleina per evidenziare i processi di carboantazione.

TECNICA DI INDAGINA INVASIVA

Estrazione di barre d’armatura da strutture in calcestruzzo armato

L’estrazione di barre d’armatura è una tecnica di indagine invasiva che permette di esaminare le barre direttamente campionate in situ al fine di determinarne ed estrapolare dati meccanici di trazione e flessione. I campioni sono censiti e catalogati e trasportati presso un laboratorio autorizzato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi della Legge 1086/71.

Molto spesso tali indagini si riducono al minimo necessario e talvolta sono anche parzialmente sostituite secondo normativa con test di correlazione con durometri.

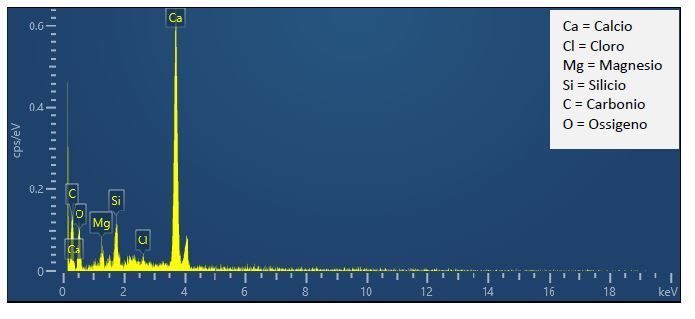

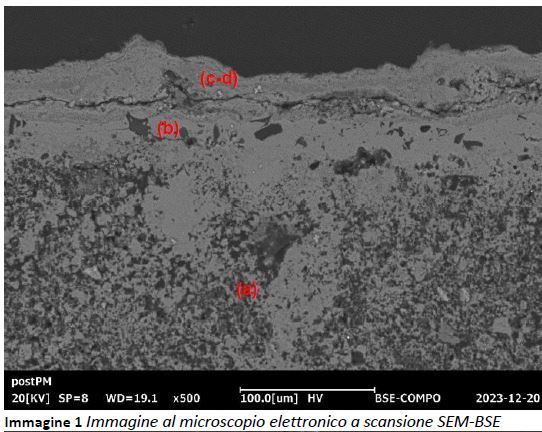

ANALISI IN MICROANALISI SEM

Analisi microscopica ottica e SEM

Ulteriori elementi di caratterizzazione dei cementi e in generale delle malte sono improntate su analisi in microscopia ottica ove mediante metallizzazione della sezione è possibile condurre analisi in microanalisi al SEM. In oltre la caratterizzazione delle malte avviene anche l’analisi in diffrazione di raggi x la quale individua fasi cristalline di neoformazione che possono descrivere fenomeni di degrado.

DEFINIZIONE DELL'INDICE DI QUALITA' MURARIA

Analisi tessitura muraria: saggi diretti

La tessitura muraria e la sua analisi porta alla definizione dell’Indice di Qualità Muraria (IQM) che è un metodo utile per definire l’affinità del paramento murario in sede di vulnerabilità. Il metodo trova le sue basi nel seguire la buona regola d’arte muraria, facendo risaltare deficit strutturali e assegnando loro un “peso” nella valutazione qualitativa.

Paremetri da valutare ai fini dell IQM:

- grado della malta e sua qualità;

- presenza di diatoni;

- geometria egli elementi;

- mofrologia degli elementi;

- sfalsamento fra i giunti verticali;

- file orizzontali;

- caratteristiche degli elementi resistenti.

La muratura può essere sottoposta ad una pluralità di azioni meccaniche come:

- carichi verticali;

- azioni che interessano il paramento murario nel piano medio;

- azioni che interessano il pannello murario normalmente al suo piano medio.

L’output finale dell’ Indice di Qualità Muraria (IQM) conste:

- A, buon comportamento della muratura;

- B, comportamento di media qualità;

- C, comportamento insoddisfacente;

- addivenendo a valori di stima dei dati meccanici fm, t0 ed E.

DEFINIZIONE MORFOLOGIA E STATO DI CONSERVAZIONE DEI MATERIALI

Videoendoscopica

Le indagini endoscopiche sono molto importanti e utilizzate per definire la morfologia e stato di conservazione dei materiali, solai piani e tutte quelle strutture o materiali che possono essere facilmente studiate attraverso perfori di ridotto diametro circa 20mm al max con profondità fino a 180cm/200cm a seconda della tipologia della muratura. Molto spesso laddove le condizioni lo permettono si opta anche con carotaggi di ridotto diametro in muratura in modo da prelevare i materiali e costruire difatti la successione stratigrafica.

Lo strumento utilizzato è l’endoscopio, cioè un cavo semirigido che con opportune lenti e in grado di offrire in alta qualità le immagini più caratterizzanti del pannello murario esaminato luce guida che permette la completa ispezione interna delle pareti del foro dalla quale è deducibile l’esecuzione tecnologica della muratura permettendo di rilevare qualsiasi situazione di discontinuità.

ISPEZIONE PER LA VERIFICA DELLA MORFOLOGIA MURARIA

Carotaggio su muratura e asfalto e prelievo conci murari

La prova si esegue prelevando tramite carotaggio di una esigua porzione di muratura al fine di misurarne le caratteristiche meccaniche attraverso prove di laboratorio. L’ispezione consente di verificare la morfologia muraria, la visione diretta della sezione muraria e la verifica di vuoti in parete. Talvolta in questi contesti si può eseguire la videoendoscopica per esaltare il dato.

La carotatrice viene fissata alla muratura tramite tassello o più delle volte con barra filettata.. Il materiale estratto è sottoposto alla caratterizzazione meccanica di laboratorio e adagiata in modo sequenziale sul piano predisposto per il campionamento fotografico per la ricostruzione stratigrafica.

Inoltre su un principio molto simile sopra narrato è possibile eseguire dei carotaggi su asfalto in modo da definire gli intervalli stratigrafici. In entrambi i casi si restituisce una analisi stratigrafica diretta con un grado di precisione spinto. Inoltre nello studio della muratura è possibile prelevare i conci e standardizzarli per sottoporli a schiacciamento.

Diagnosi energetica per problemi di muffa e condensa e per studi di fattibilità

In edilizia è fatto assodato che sia d'obbligo il collaudo a fine lavori delle opere e dei manufatti eretti. Il collaudo altro non è che la verifica finale di quanto realizzato in modo che si dimostri aderente e rispondente al progetto e di conseguenza conforme ai valori minimi di Legge ammessi.

Si ricorda che la disciplina del collaudo prevede che l'incaricato certificatore/collaudatore sia nelle condizioni di terzietà rispetto al progettista, costruttore, committente e che non abbia alcun conflitto di interesse con gli attori coinvolti nel processo edificatorio.

Attraverso la diagnosi strumentale è possibile studiare, monitorare e caratterizzare energeticamente quelle aree caratterizzate dalla perdita del carico energetico, valutando le reali prestazioni della classe energetica di un edificio o determinando le cause che creano la formazione di patine biologiche

INDAGINI PER IL COLLAUDO ENERGETICO PRESTAZIONALE DELLE SUPERFICI OPACHE

Termografia: valutazione delle aree in cui si realizzano punti singolari come i ponti termici o intere aree coinvolte nella dissipazione energetica

termoflussimetria: verifica della trasmittenza in opera con registrazione ai fini della progettazione o per la verifica dei parametri energetico - prestazionali di una superficie opaca: solaio, tompagno, muratura di confine.

monitoraggio ambientale: registrazione dei parametri termo igrometrici al fine di valutare il RISCHIO MUFFA E CONDENSA.

endoscopia: tramite una ispezione diretta è possibile valutare e individuare l’esatta stratigrafia dell’elemento indagato.

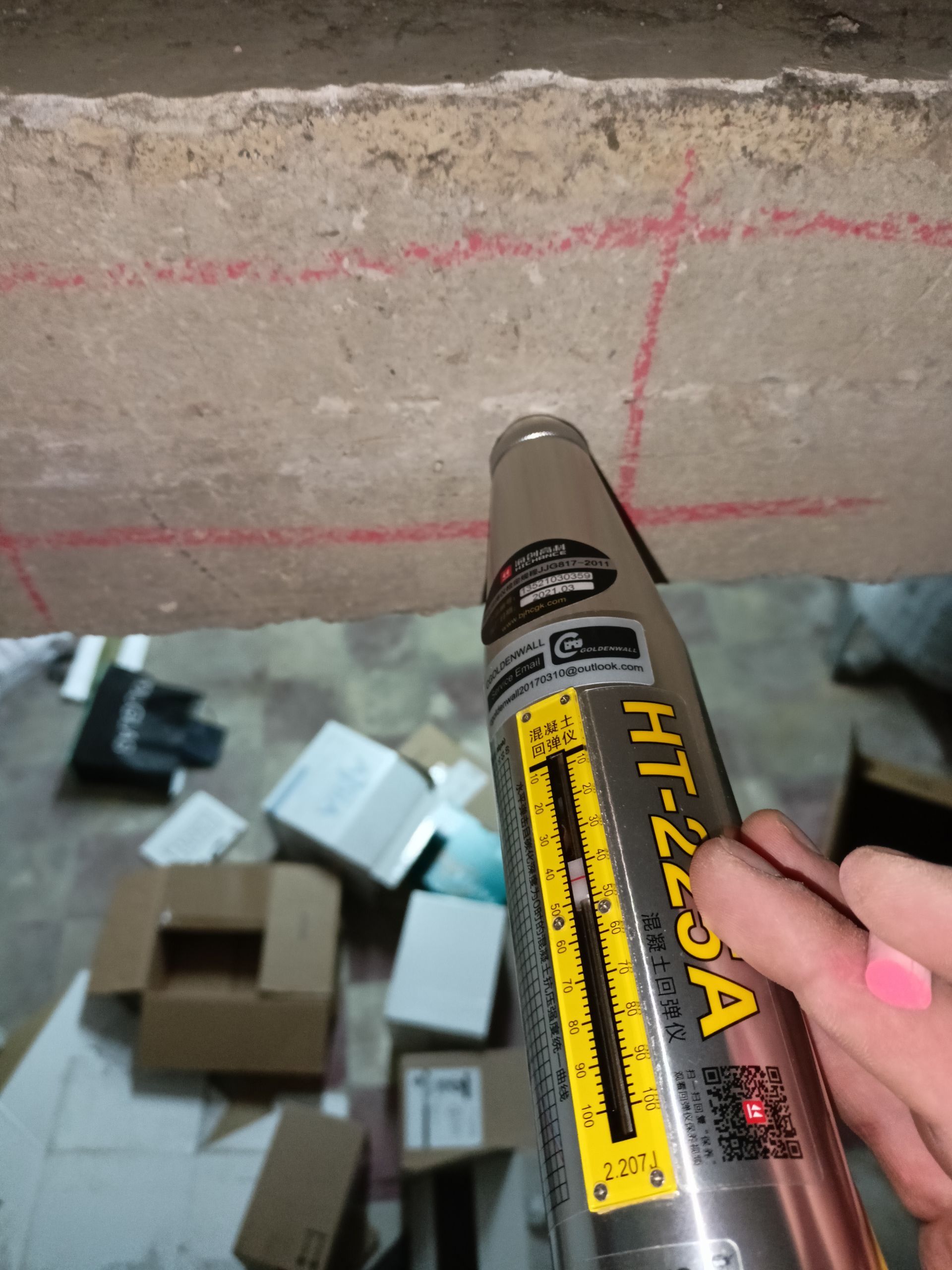

LA PROVA SCLEROMETRICA

Sclerometria

La prova sclerometrica, è una prova che partendo dall’indice di rimbalzo sclerometrico di un’area di calcestruzzo indurito consente di definire la resistenza RCK del calcestruzzo (martello di Schmidt).

Il suo funzionamento si basa sul rimbalzo di una massa battente il so percussore subisce un rimbalzo che viene letto su una scala graduata. Quanto più elevata è la resistenza del calcestruzzo, tanto maggiore è il rimbalzo che riportato sulle curve del diagramma applicato allo strumento, si ricava la resistenza alla compressione.

Nella zona di controllo si eseguono minimo di 9 battute evitando determinate zone che possono falsare la misura.. Se oltre il 20% delle misure si discosta dalla mediana per più del 30%, l’intera serie deve essere scartata.

Normative di riferimento

- UNI EN 12504-2:2012: “Prova sul calcestruzzo indurito nelle strutture - Prove non distruttive - Determinazione dell’indice sclerometrico”.

MISURA DELLA TEMPERATURA E DELL'UMIDITÀ

Prova termoigrometrica

Il termoigrometro a contatto è uno strumento diagnostico portatile per la misura della temperatura e dell’umidità relativa. E’ uno strumento importante per la diagnostica dei quadri umidi e consente di valutare specie in problematiche di muffe e condensa i punti di proliferazione delle stesse.

Il monitoraggio risulta in continuo e misura valori di temperatura ur% e calcola in simultanea la temperatura del punto di rugiada, parametro indispensabile per lo studio di condense e muffe.

Tra i numerosi campi di utilizzo, l’indagine termoigrometrica permette la verifica dell’umidità di risalita e la misurazione dell’umidità delle pareti.

L’indagine termoigrometrica risulta particolarmente efficace quando è utilizzata a corredo di un’analisi termografica. L’analisi delle muffe avviene anche mediant3e realizzazione di un vetrino che permette di identificare la specie ovvero le condizioni di vita alla proliferazione

MISURA DELLA DUREZZA DI UN MATERIALE

Penetrometrica

L’indagine permette, di misurare speditivamente, la misura della durezza di un materiale. La prova consiste nell’ infiggere un ago tramite massa battente e tramite scale di correlazione interne si addiviene alle caratteristiche meccaniche della stessa, misurando la profondità di penetrazione.

Esistono diversi durometri, ognuno destinato ad una specifica applicazione e dotato di una propria scala di misura.

INDAGINI NON DISTRUTTIVE

Termografia

La Termografia è uno strumento per indagini non distruttive il quale attraverso l'uso di una Termocamera, individua dispersione di calore, lesioni strutturali, infiltrazioni ecc. i vantaggi di questa prova sono molti, si tratta di una prova non invasiva di rapida esecuzione la quale restituisce risultati immediati senza interrompere nessuna attività negli edifici durante l'esecuzione della prova

Lo scopo della termografia varia molto in base al problema indagato.

Possiamo però fare un'elenco dei principali utilizzi:

localizzazione di dispersione e ponti termici;

- individuazione di lesioni strutturali e distacchi di intonaco;

- rilevazione di infiltrazioni;

- individuazione dei punti di rugiada per la prevenzione delle muffe;

- ausilio ad operazioni di restauro e manutenzione.

Normative di riferimento

- UNI 10824-1:2000 “Prove non distruttive - Termografia all'infrarosso Termini e definizioni”;

- UNI EN 13187:2000 “Prestazione termica degli edifici - Rivelazione qualitativa delle irregolarità termiche negli involucri edilizi - Metodo all'infrarosso" ;

- CAN/CGSB 149-GP-2MP: Manual for Thermographic Analysis of Building Enclosures;

- ASTM C1060: Standard Practice for Thermographic Inspection of Insulation Installations in Envelope Cavities of Frame Buildings.